目次

1.越境ECとは?

越境EC(Cross-border E-Commerce)とは、国や地域の枠を超えて、インターネットを通じて商品やサービスを販売・購入する仕組みを指します。たとえば、日本の事業者が自国から海外の消費者に商品を直接販売する行為や、逆に海外のショップから日本の消費者が商品を購入する取引も、いずれも越境ECに該当します。インターネットと物流の発展により、国際的な商取引が非常に身近なものになってきており、現在では個人事業主や中小企業であっても、海外の市場にオンラインでアクセスできる環境が整っています。

中でも近年注目を集めているのが、食品の越境ECです。これまで、食品は「鮮度の保持」や「輸出入規制の違い」といった障壁が高いとされていましたが国際物流やプラットフォームの進化により、海外への販売が現実的な選択肢となっています。

越境ECで食品を扱うメリットは、単に販路が広がるという点にとどまりません。国内市場の人口減少や消費低迷といった課題に直面する中で、海外市場の成長力を取り込むことは、企業の持続的な成長に直結します。さらに、越境ECでは、現地の卸業者や小売業者を介さずにエンドユーザーへ直接販売できるため、ブランドの世界観を伝えやすく、価格設定や顧客対応に柔軟性がある点も魅力のひとつです。

一方で、食品を越境ECで販売するには、賞味期限・表示ラベル・原材料の成分など、国ごとに異なる法規制への対応が不可欠です。また、国際物流における温度管理や衛生基準、関税などの問題も避けて通れません。特に、アレルゲン表示や現地語での成分記載が求められるケースでは、販売前に十分な準備が求められます。

本記事では、このような背景を踏まえ、食品を越境ECで販売する際の市場動向、メリット、成功のポイント、そして注意点をわかりやすく解説していきます。

2.食品越境ECの市場規模

近年、日本の食品を対象とした越境EC市場は着実に拡大を続けています。特にアジア・オセアニア市場を中心とした海外の消費者層において、日本製の「安心・安全」な食品に対する関心が高まっており、日本の食品メーカーや販売事業者にとって越境ECは新たな販路として注目されています。

農林水産省の「平成29年度 日本からの電子商取引(EC)を用いた農林水産物・食品の輸出に関する調査」によると、2017年における日本食品の越境EC市場規模は1,574億円に達しており、そのうち実に82%がアジア・オセアニア地域向けの輸出です。中でも中国市場が大きな割合を占めており、日本食品への旺盛な需要が市場を牽引しています。

食品のカテゴリ別にみると、最も高い売上を記録しているのは「健康食品・サプリメント」で、市場全体の約39%に相当する613億円を占めています。美容・健康志向の高まりとともに、日本製の機能性商品に対する信頼が厚く、特に軽量・長期保存可能である点が越境ECとの相性の良さにつながっています。

次いで人気の高いカテゴリは「菓子類」で404億円(26%)。ユニークなフレーバーや丁寧なパッケージ、日本独自の季節限定商品などが海外の消費者に支持されています。InstagramやYouTubeなどのSNSで紹介されることも多く、話題性や限定感が購買意欲を刺激しています。

「調味料」は113億円(7%)の市場規模を誇り、しょうゆ・味噌・だしなどの日本食の基本調味料が安定的に売れています。和食人気の広がりとともに、家庭でも日本の味を再現したいという需要が高まっているため、リピート率の高いカテゴリといえるでしょう。

「緑茶」も103億円(6%)と大きな割合を占めています。健康飲料としてのイメージが強く、特に抹茶や玄米茶などの風味豊かな商品は欧米やアジアのギフト需要にもマッチしており、国際配送に適した軽量・保存性の高さも越境EC向きといえます。

これらのデータをもとに、越境ECに適した商品カテゴリの一覧を作成することで、自社商品の海外展開可能性を検討するうえでの指針となります。保存性・サイズ・人気といった観点から分類することで、効果的な商品戦略を立てやすくなるでしょう。今後は「食品×越境EC×サステナビリティ」や「地域特産品のグローバル展開」といった新たなトレンドも予想される中で、いかにニーズに応じた商品を適切な方法で届けるかが成功のカギとなります。

さらに、越境ECでの食品販売を成功に導くには、単なる商品登録だけでなく、継続的な運用体制の整備も欠かせません。現地の規制への対応、物流パートナーの選定、カスタマー対応、多言語マーケティングなど、日々の業務を効率よく管理する仕組みが必要です。

3.食品を越境ECで販売するメリット

越境EC(Cross-Border E-Commerce)によって、食品の海外販売はこれまで以上に現実的で魅力的なビジネスモデルとなっています。特に日本の食品は、その品質や安全性、独自の風味などが海外で高く評価されており、越境ECを活用することで多くの新たなチャンスが生まれています。本章では、食品越境ECの主なメリットについて、具体的な視点から解説します。

拡大するグローバル市場へのアクセスとブランド認知の向上

日本国内の食品市場は人口減少や高齢化の影響により成長が鈍化している一方で、海外、特にアジアを中心とした新興国では、経済成長に伴い中間所得層が拡大しており、安全で高品質な食品に対する需要が急増しています。こうした市場にオンラインでアクセスできるのが越境ECの最大の強みです。

例えば、台湾やシンガポールなどでは「日本産=安心・安全・高品質」というブランドイメージが定着しており、実際に「Made in Japan」の食品や加工品を指名買いする消費者も少なくありません。越境ECを通じて、現地のオンラインマーケットプレイスやSNSを活用すれば、自社ブランドを海外消費者に直接届けることが可能となり、国内にとどまらず国際的なブランド認知の拡大につなげることができます。

為替差益による収益の増加

越境ECでは、現地通貨で販売した商品代金が日本円で換金される際に、為替レートの動向によって利益が変動します。特に円安傾向にある局面では、現地での販売価格を大きく変更せずとも、為替差益によって日本円での利益が増える可能性があります。

たとえば、1ドル=100円の時代に比べ、1ドル=140円となった場合、アメリカ市場で10ドルで販売した商品が、日本円換算で1000円から1400円へと収益が増加することになります。もちろん為替リスクも存在しますが、継続的にモニタリングを行い、売上の一部を外貨建てで管理するなどの工夫により、為替の変動を戦略的に活かすことができます。

日本食品の「品質」を武器にした差別化とニーズ対応

食品というカテゴリーは、調味料、スナック、インスタント食品、冷凍食品、菓子、飲料など多様な製品ラインナップを含みます。そのため、製造業者だけでなく、地方の農産物生産者、加工業者、飲食店など幅広い業種が越境ECに参入可能です。実際に、地方の小規模メーカーが越境ECを活用して特産品の販路を海外に広げた事例もあり、今後もさらなる展開が期待されています。

また、近年の健康志向やヴィーガン・グルテンフリーなどのニーズにも、日本の伝統的な発酵食品(味噌、醤油、ぬか漬けなど)や和菓子、海藻類といった商品が高い関心を集めています。こうした食品は、品質と製造技術において他国にない独自性を持っており、価格競争ではなく「価値」で選ばれるビジネス展開が可能です。

さらに、越境ECを通じて海外消費者の購買データやレビューを分析すれば、自社商品のどの部分が高く評価されているのか、どの国にどのようなニーズがあるのかといった情報を蓄積できます。こうしたデータは、商品改善だけでなく、新たな商品開発やパッケージ戦略、プロモーション施策の立案にも有効に利用できます。これにより、より効果的なマーケティング展開が実現可能となります。

実店舗を持たない低リスクの海外進出手段

従来、海外展開といえば現地に店舗を構えたり、販売代理店を通じた流通構築が主な方法でした。しかしこれらは、初期投資や人的コスト、法規制対応などが大きな障壁となり、特に中小企業や個人事業主にとっては高いハードルとなっていました。

その点、越境ECはインターネットを介して海外販売ができるため、比較的低コストかつ柔軟に事業を開始できるのが大きな魅力です。Shopify、BASE、STORESなどのECプラットフォームを活用すれば、数万円の初期費用からでもグローバル展開が可能です。また、PrintfulやBuyeeといった越境サポートサービスを組み合わせれば、在庫リスクや物流対応の負担も軽減されます。

特に、小規模な事業者や地方の中小企業にとっては、海外市場にテスト的に参入し、反応を見ながら段階的に展開を広げる「スモールスタート」の選択肢として、越境ECは理にかなった手段といえるでしょう。

このように、越境ECで食品を販売することは、単なる販路拡大にとどまらず、ブランド力の向上や収益性の向上、そして海外ニーズの把握といった多面的なメリットを企業にもたらします。特に、日本の食品が持つ「高品質」「安全」「美味しさ」といった強みを武器に、オンラインを通じて世界の消費者とつながるチャンスはかつてなく広がっています。次章では、そうした越境ECにおいて「売れる食品」の特徴や傾向について詳しく見ていきます。

4.越境ECで成功する食品のポイント

越境ECを活用して食品を海外に販売する際には、単に「人気のある商品」を選べばよいわけではありません。物流の制約、現地の嗜好、安全性や品質に関する規制など、さまざまなハードルが存在する中で、どのような食品が成功しやすいのかをあらかじめ把握しておくことが重要です。ここでは、越境ECで売れやすく、継続的な販売につながりやすい食品の特徴についてご紹介します。

1.軽量・コンパクトで配送しやすい食品

海外への配送では、重量やサイズによって送料が大きく変動するため、物流コストの観点から「軽くて小さい食品」は非常に有利です。たとえば、個包装のスナック菓子、ティーバッグタイプのお茶、調味料のミニボトルなどは、割れやすさや重量の面でも扱いやすく、配送事故のリスクも比較的低く抑えられます。

また、箱詰めや緩衝材を工夫することで、大量輸送にも対応しやすく、リピーターからのまとめ買いにも適しています。顧客にとっても手に取りやすい価格帯になりやすく、まずは「試してみたい」と思わせるエントリーモデルとして有効です。

2.賞味期限が長く、常温で保存できる商品

海外配送では、通関や物流の関係で、商品が到着するまでに1週間以上かかるケースもあります。そのため、冷蔵・冷凍を必要としない、かつ賞味期限が数カ月〜半年以上ある商品が望ましいとされています。

たとえば、乾燥食品(インスタント味噌汁・フリーズドライスープ)、レトルト食品(カレー・お粥)、瓶詰めや缶詰(ジャム・ピクルス・缶コーヒー)などは、常温でも品質を保ちやすく、現地の倉庫保管や店舗販売にも適しています。これらの商品は、保存や配送の手間が少ないだけでなく、「非常食」としての需要や、長期間の在庫保管にも対応できるという利点があります。

3.日本の文化を感じさせる伝統食品やパッケージ

海外では「日本らしさ」が強みになることが多く、日本独自の食品は高い付加価値を持ちます。たとえば、梅干し、海苔、和風だし、煎餅、抹茶関連商品などは、日本食ブームと相まって安定した人気を誇っています。

また、商品そのものだけでなく、パッケージデザインにも「和」を感じさせる要素を取り入れることで、視覚的にも差別化が図れます。桜や富士山、浮世絵などのモチーフを活かした包装や、漢字の美しさを活かしたネーミングなどは、現地のバイヤーや消費者の目を引く大きなポイントになります。

加えて、海外では「健康志向」や「ナチュラル」「オーガニック」などのキーワードも人気であり、日本食に対する「ヘルシー」「低カロリー」「栄養価が高い」といったイメージも後押しとなっています。

4.訪日外国人に人気のあった商品を展開

コロナ禍以前、日本を訪れた外国人観光客の多くが、日本のスーパーマーケットやドラッグストアで食品を「お土産」として大量購入していました。彼らの間で特に人気があった商品は、そのまま越境ECでの「ヒット商品」として活用できる可能性があります。

例えば、抹茶味のキットカット、柿の種、即席ラーメン、日本のカレールーなどは、訪日客によってすでに現地での認知度が高い商品群です。こうした商品は、消費者側がすでに体験している安心感もあり、リピート購入にもつながりやすいのです。

特に、アジア圏の中間層にとっては、かつて訪れた日本の味を再現したい、懐かしみたいというニーズが存在します。こうした「体験ベースの購買動機」は、広告よりも強い購買力につながることが多く、販促面でも活用しやすい傾向にあります。

このように、越境ECで成功する食品には、物流のしやすさ、保存性、日本独自の魅力、そして現地消費者との心理的接点という複数の要素が関係しています。単に「人気商品」であるだけでなく、「越境ECで扱いやすい条件」を満たした商品を選定・開発することが、中長期的な売上拡大の鍵となるでしょう。

次章では、実際に食品を越境ECで販売する際の注意点や、法規制・衛生管理に関する具体的な対応について詳しく解説していきます。

5.越境ECで食品を販売する際の注意点

越境ECを通じて食品を販売することは、日本国内の販売と比べて、さまざまな規制や物流面の課題を乗り越える必要があります。特に、食品という人体に直接関わる商材であることから、安全性や品質に関する国際的な基準が厳しく設定されており、適切な対応を怠ると、販売停止や罰則などのリスクを伴う場合もあります。ここでは、食品を越境ECで販売する際に押さえておくべき主な注意点について解説します。

1.国・地域ごとの食品輸入規制の確認

最大の注意点は、輸出先となる国や地域の「食品に関する法規制」が日本とは異なるという点です。たとえば、アメリカではFDA(食品医薬品局)による事前登録が求められる場合があり、EUでは食品衛生や成分表示に関する統一基準(EU食品法)への対応が必要です。また、国によっては特定の添加物や原材料が使用禁止になっている場合もあるため、輸出前に必ず成分や製造工程を確認しておきましょう。

さらに、イスラム教圏では「ハラール認証」、ユダヤ教圏では「コーシャ認証」が必要とされることもあり、宗教的・文化的な観点からの配慮も求められます。対象国の規制を十分に理解せずに販売を行うと、税関で商品が差し止められたり、通関が長引いたりするトラブルの原因となります。

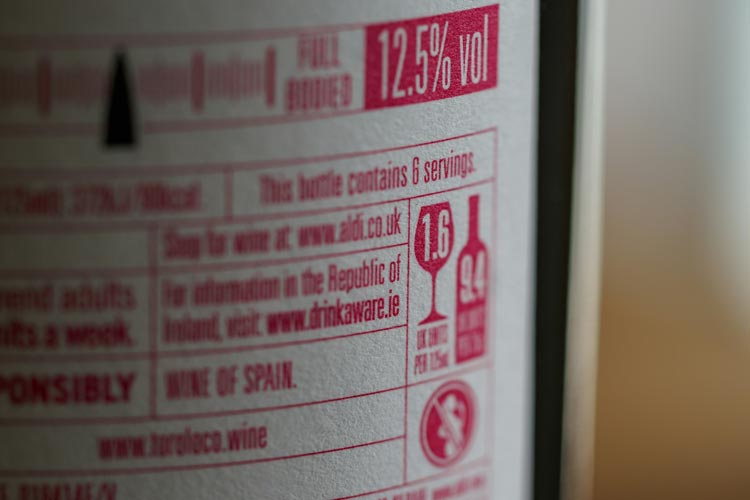

2.表示ラベルや翻訳の正確性

越境ECでは、食品パッケージに記載されているラベルや説明文の内容も重要なチェックポイントです。販売国の言語に対応した表示が義務付けられていることが多く、内容としては、原材料名、アレルゲン情報、賞味期限、保存方法、製造者情報などが含まれます。

翻訳ミスがあると、誤解やクレームの原因になるだけでなく、法律違反に問われる可能性もあります。機械翻訳ではなく、現地の法制度に詳しい翻訳者や専門家に依頼することで、消費者に正確かつ安心感のある情報提供ができるようになります。

3.賞味期限と物流リスクの管理

海外配送では、輸送日数が長くなりがちであるため、賞味期限の短い商品や冷蔵・冷凍保存が必要な商品はリスクが高くなります。輸送中の温度管理や破損防止のための梱包対策が不十分だと、商品の品質劣化やクレームにつながる恐れがあります。

可能であれば、常温保存可能で賞味期限の長い商品を優先的に扱い、梱包には衝撃緩和材や防湿包装などを工夫することが重要です。また、現地に倉庫や物流拠点を持つフルフィルメントサービスを活用することで、配送リードタイムの短縮と品質保持の両立が可能になります。

4.関税・輸入税の負担と価格設定

越境ECでは、輸入関税や付加価値税(VAT)などが発生する場合があり、これらが消費者にとっての「実質的な商品価格」に大きく影響します。販売側としても、これらの費用を誰が負担するのか(売主か、買主か)を明確にしておくことが重要です。

たとえば「DDP(Delivered Duty Paid)」と呼ばれる形式では、販売者側がすべての関税や諸費用を負担しますが、その分、販売価格を調整する必要があります。一方「DAP(Delivered At Place)」形式では、購入者が到着時に関税を支払うため、コストの見えにくさからカゴ落ち(購入直前の離脱)につながるリスクもあります。

事前に販売国の関税率や通関手続を確認し、商品ページやFAQなどでしっかりと説明を行うことが、信頼性の高い販売につながります。

5.クレーム対応・返品への備え

海外の消費者は、日本に比べて返品やクレームへの対応に厳格な基準を求める傾向があります。特に食品の場合、「味が好みに合わなかった」「外装に傷があった」など、主観的な理由での返品要請があることも少なくありません。

越境ECプラットフォームや自社のecサイトで販売する場合、返品ポリシーを明確に示し、対応可能なケースと不可なケースを分かりやすく記載しておくことが重要です。また、返送の際の送料負担などについてもルールを明確にし、購入前に同意を得る仕組みを整えておきましょう。

越境ECで食品を扱うには、法的要件・物流・表示・価格など、さまざまな観点からリスク管理が求められます。しかし、それらの注意点を踏まえて丁寧な対応を行えば、日本食品の高い品質と魅力は、海外市場でも十分に受け入れられる可能性があります。次の章では、越境EC事業に関するご相談や支援体制についてご紹介します。

6.越境EC事業に関するお悩みは専門家にご相談ください

食品を扱う越境ECは、日本製品の品質や味への信頼を背景に世界中から注目を集めています。特に、アジアや北米を中心とした海外市場では、「安全・安心な日本の食品」に対する需要が高まっており、中小企業や個人事業主にとっても大きなビジネスチャンスとなっています。しかし一方で、食品特有の規制や物流リスク、表示ルールの違いなど、通常のEC商品以上に注意すべき点が多いのも現実です。

「販売したい食品が特定国で輸入可能かどうかが分からない」「アレルゲン表示や原材料ラベルをどう現地語で対応すればいいのか不安」「どの配送方法を使えば品質を維持できるのか悩んでいる」など、食品の越境ECには専門的な判断が求められる場面が数多くあります。特に、生鮮食品や加工食品、健康食品などは国によって輸入条件が大きく異なるため、最新の法規制や通関情報を正確に把握することが成功のカギとなります。

こうした課題に直面した際には、越境ECと食品輸出の両方に精通した専門家のサポートを受けることが有効です。たとえば、各国の食品規制や衛生基準に詳しい弁護士や行政書士、成分表示・パッケージ翻訳に強いローカライズ担当者、さらに食品輸送の経験が豊富な物流企業などと連携することで、実務上のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、海外顧客の嗜好や現地の人気カテゴリを把握することで、より効果的な商品企画・マーケティングが可能になります。販路選定やECモールでの初期登録支援、配送手配、通関業務など、手間のかかる業務もプロに任せることで、本来注力すべき商品づくりやブランディングに集中できるのも大きなメリットです。

食品という繊細な商材を海外に届けるには、正確な情報と信頼できるパートナーが不可欠です。越境ECの第一歩を、安全かつ効果的に進めるためにも、専門家の知見を最大限に活用しましょう。